- HOME

- 電源設計の勘どころ 周波数特性分析器(FRA)による過渡応答性の評価

設計 設計・製造受託

電源設計の勘どころ

周波数特性分析器(FRA)による過渡応答性の評価

安定した電力供給はハードウェアの基盤となる要素であり、さまざまなデバイスやシステムの動作に直結します。例えば、スマートフォンやコンピュータ、自動車の電子制御システムなど、現代のさまざまな機器において電源の品質は極めて重要です。

電源の性能は、システム全体の信頼性や性能に直接影響を与えます。電圧の安定性、ノイズやリップルの少なさ、効率、そして特に最近では高速な負荷変動に対する応答性が求められており、その評価は電源の安定性を確保する上で不可欠です。

この記事では、その中でも周波数特性分析器(FRA:Frequency Response Analyzer)を使用して過渡応答安定性を評価する方法に焦点を当て、その重要性や実用的な手法について解説していきます。

目次

電源の基本的な評価項目

基板設計における電源の基本的な評価項目として以下が挙げられます。

近年ではプロセスシュリンクによるCPUやFPGAといった主要デバイスの低電圧・大電流化であったり、装置として省電力化が求められたりすることに伴い、高速負荷応答の要求が特に高まっており、回路の安定性の確認は必須となっています。

電圧安定性

電源が安定した電圧を供給することが重要です。この安定性は、負荷変動や入力電圧変動に対する応答を含みます。

ノイズとリップル

電源から供給される電流や電圧に含まれるノイズやリップルは、回路の動作に悪影響を及ぼす可能性があります。これらを最小限に抑えることが重要です。

負荷能力

電源が回路の要求される電力を供給できるかどうかを評価します。大きな負荷変動がある場合にも安定した動作が維持できるかどうかも重要です。

効率

電源の効率は、入力電力と出力電力の比率を示します。高い効率は、エネルギーの無駄を減らし、熱の発生を抑えることができます。

過電流保護、過熱保護

電源が過負荷や過熱状態になった場合に、自動的に保護する機能があるかどうかを評価します。これは、回路や装置の安全性を確保するために重要です。

起動特性

電源が適切な状態で安定して起動できるかどうかを評価します。特に高負荷や低温環境下での起動特性は重要です。

EMI/EMC性能

電磁干渉および電磁環境に対する耐性が重要です。これにより、周囲の回路や装置に対する干渉を最小限に抑えることができます。

寿命と信頼性

電源の寿命や信頼性を評価し、長期的な安定した動作が期待できるかどうかを確認します。

安定性の目安となる位相余裕/ゲイン余裕

電源回路の制御にはスイッチングレギュレータ・リニアレギュレータ共に負帰還回路を用いた負帰還制御によって行われます。

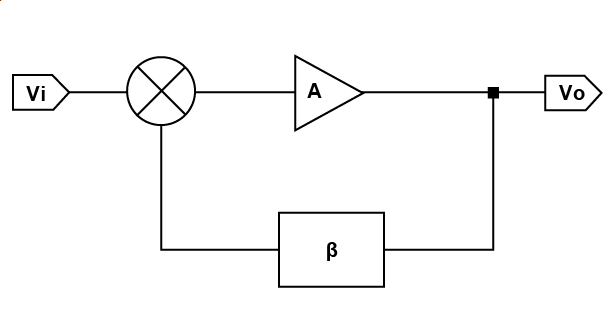

負帰還回路は下図のブロック図によってあらわすことができ、アンプのオープンゲインA、帰還量βを用いた式によって表すことができます。

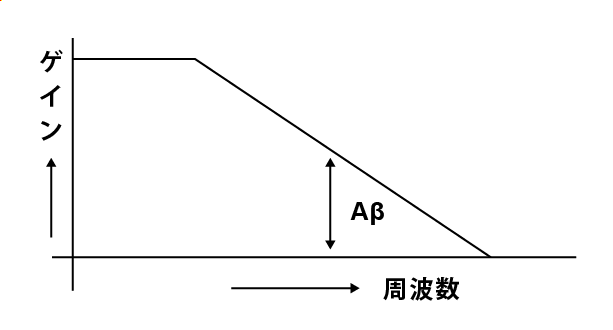

このときのループゲインAβは周波数特性を持ち、負帰還回路のゲインは下図(ボード線図)のようにカットオフ周波数を境に-20dBの傾きで減衰する特性を持ちます。また、同時に45°の位相遅れも生じます。

負帰還制御では位相が180°回った時点で正帰還となり、この時にゲインが0dB以上あると出力が発振し制御不能となります。

負帰還回路

アンプの利得Aは一定ではなく、周波数の上昇とともに減少する

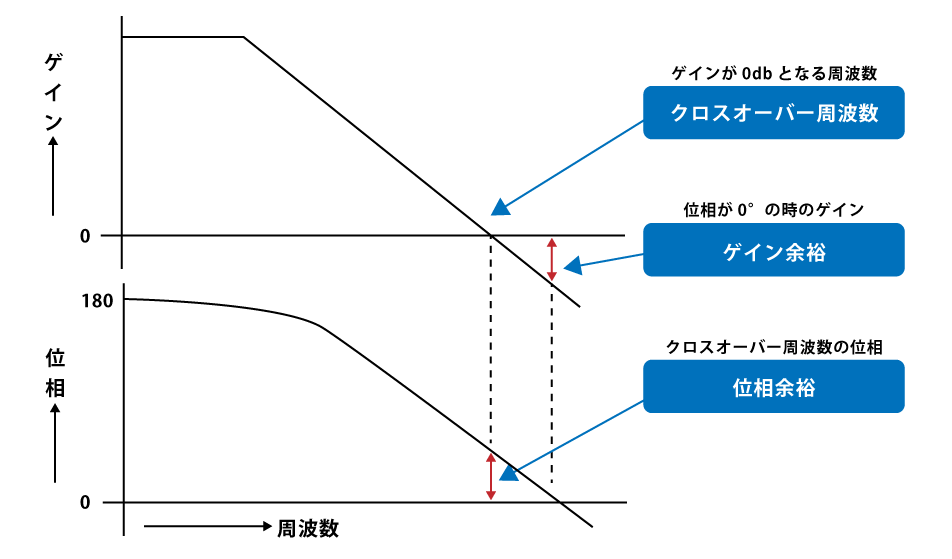

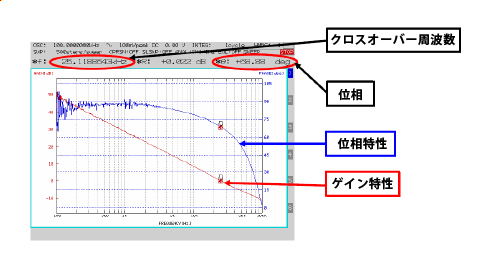

ボード線図においてゲインが0dBになる周波数をクロスオーバー周波数、クロスオーバ周波数の時点での位相を位相余裕と呼び、逆に位相が180°遅れた時点でのゲインをゲイン余裕と呼びます。

位相余裕、ゲイン余裕は共に制御回路の安定性の指標となっており、電源回路においては安定動作には一般的に位相余裕45°以上、ゲイン余裕6dB以上が必要と言われています。

※安定性の基準に関しては諸説あり、位相余裕60°以上/ゲイン余裕10dB以上や30°以上/3dBで基準を設けている場合もあります。

周波数特性分析器(FRA)による周波数特性の測定方法

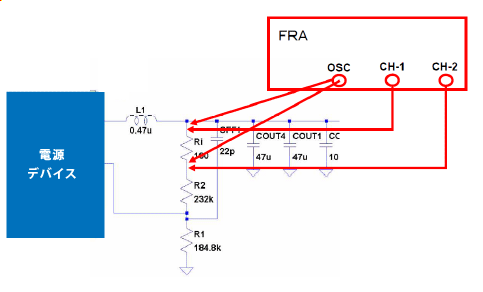

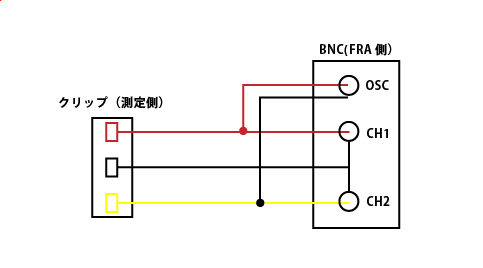

周波数特性の測定に用いる機器が周波数特性分析器(FRA:Frequency Response Analyzer)と呼ばれるもので、電源回路の帰還経路に下図のRi(注入抵抗)を実装し、専用のアダプタにより正弦波信号を注入し、入力信号に対する出力信号の周波数応答を取得します。

注入する正弦波信号の周波数を遷移させ周波数ごとでゲイン、位相をプロットすることでボード線図の形で表すことができ、位相余裕、ゲイン余裕を確認することでシステムの安定性を確認することができます。

ループゲイン測定アダプタとの接続

ループゲイン測定アダプタとの接続

ループゲイン測定アダプタ概略図

ループゲイン測定アダプタ概略図 測定結果

測定結果

周波数測定のみの判断が危険な理由

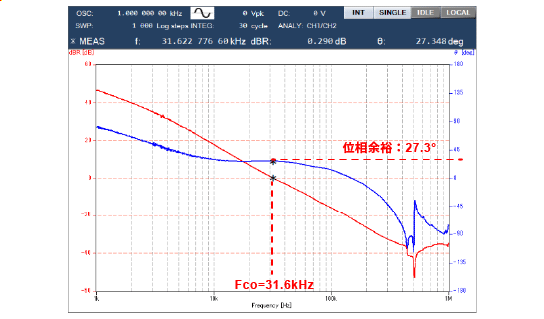

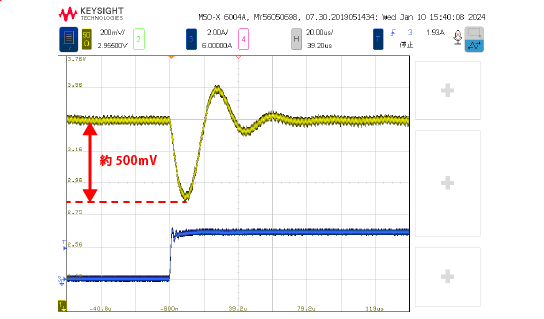

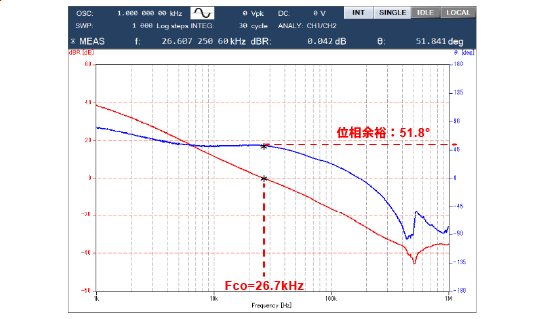

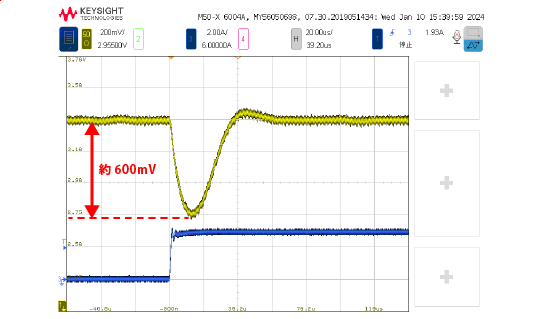

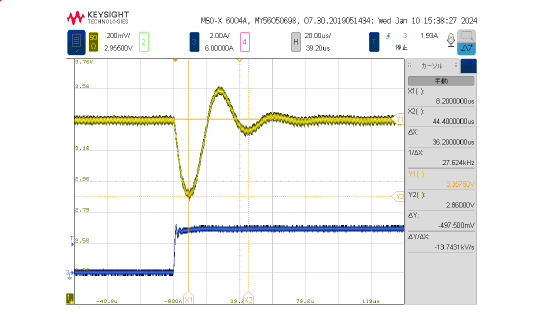

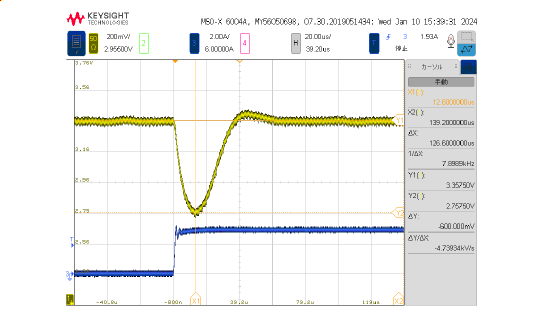

下図は実機にて周波数特性分析器(FRA)により取得した、位相余裕度30°未満および45°以上の際のボード線図とそのときの過渡応答特性を測定した波形になります。

これらの波形から、位相余裕45°以上の場合の方はリンギングによる電圧変動が少ないですが、アンダーシュート電圧は位相余裕45°以上の方がFcoが低い分大きいということが分かるかと思います。

このように周波数特性では安定しているように見えていても実動作では負荷変動時に大きなアンダーシュートが生じており、デバイスまたは電源基板の低電圧保護が動作することでシステムがリセットされるなど想定と異なる動作をする可能性があります。

そのため、実機にて安定性を確認する際には過渡応答特性の評価も重要な要素となります。

このように本当の意味で電源が安定であると判断するためには複数の評価結果を加味して複合的に判断することが必要です。

位相余裕30°未満

位相余裕45°以上

※Fco:クロスオーバー周波数

周波数特性分析器(FRA)の代替手段

ここまでで周波数特性分析器(FRA)を用いた位相余裕度の確認方法に関して説明してきましたが、周波数特性分析器(FRA)は高価な機器であるため気軽に導入できるものではありません。

そうなると位相余裕度を確認することができないということはなく、オシロスコープによっては周波数応答解析(ボード線図プロット)機能を有しているものもあるのでそちらで測定することが可能です。

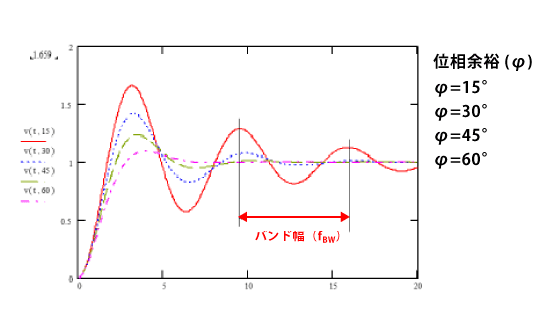

また、位相余裕は負荷過渡応答特性からも簡易的にですが確認することができます。下図のように位相余裕に応じて過渡応答時のリンギング波形が変化します。こちらを参考にどの程度位相余裕があるのかを見積もることも可能です。

注:リンギングがなければ、バンド幅(fBW)を推測できない

まとめ

東京エレクトロンデバイスでは、Texas Instruments社を始めとした電源ICを取り扱っており、専属のFAEが技術サポートを行っております。

デバイス単体のサポートはもちろんのこと、電源設計における部品選定から評価のアドバイスまで幅広く対応しております。また設計リソースにお悩みの際には当社の受託開発サービスにより設計をご支援しますのでお気軽にご相談下さい。