- HOME

- 【画像処理マスターへの道】 画像処理装置に新しいファミリーが増えています!

装置メーカー 画像処理ハード

【画像処理マスターへの道】

画像処理装置に新しいファミリーが増えています!

画像処理に関連するさまざまな情報をお届けする連載です。

前回はAI画像処理の沿革から使いこなすための考え方とその実例をご紹介しました。今回はそれらの実行環境としての画像処理装置をクローズアップし、製品ファミリーの新しいモデルをご紹介します。

画像処理装置とは

当社画像処理ライブラリの実行環境として最適化された装置です。産業用部品で構成することで、高いFA品質と堅牢性、長期安定供給、長期修理対応を実現しています。1990年代にはFV901シリーズからFV904シリーズを、近年ではA4サイズの小型のFV1000番台シリーズとミニタワーサイズのFV2000番台シリーズを開発、販売してまいりました。

左図:FV2350筐体外観

右図:FV1420筐体外観

最新機種はFV1420シリーズとFV2350シリーズの2つのシリーズです。両シリーズはいずれも第12世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載し、前世代のFV1410シリーズ(第7世代CPU)とFV2340シリーズ(第6世代CPU)と比較して、画像処理の実行時間が約1.8倍に高速化しています。

画像処理を搭載した各種装置の位置決めや計測、検査などに掛かる時間をさらに短縮することができます。

| 画像処理ライブラリWIL | WIL推論ライブラリWIL-PDL | |

|---|---|---|

| FV1420(FV1410比) | 約1.7倍 | 約1.8倍 |

| FV2350(FV2340比) | 約1.9倍 | 約1.8倍 |

※画像処理ライブラリWIL:当社で開発、販売しているWindows向け画像処理ライブラリ

※WIL推論ライブラリWIL-PDL:当社で開発、販売しているAIプラットフォームのAI推論ライブラリ、画像処理ライブラリWILのオプションライブラリ

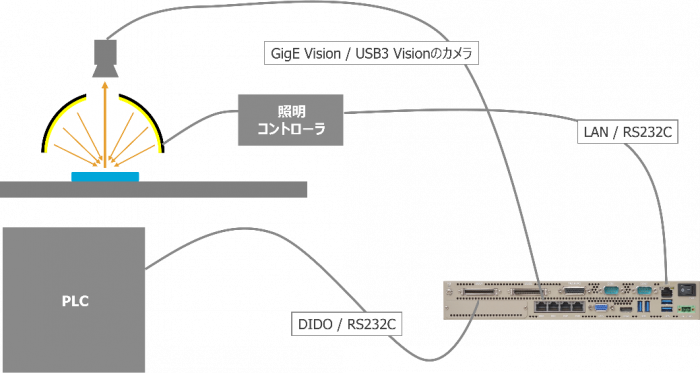

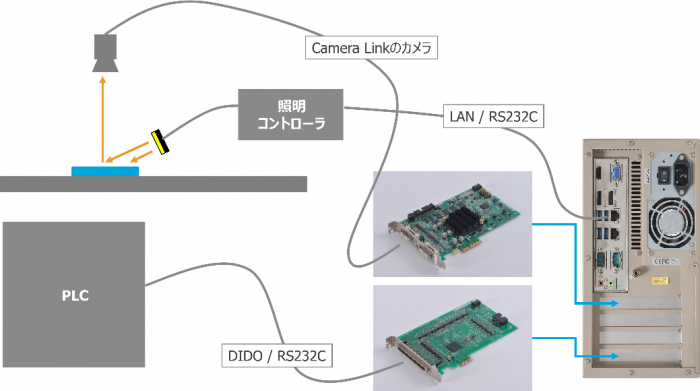

画像処理システムは画像処理装置とカメラ(とレンズ)、照明(とコントローラ)の他、搬送機やそれを制御するPLCなどで構成されます。FV1420シリーズはA4サイズ(横幅297mm×奥行210mm×高さ45 mm)の小型筐体にGigE VisionとUSB3 Visionのカメラに特化した必要十分なポート類を備えています。FV2350シリーズはミニタワーサイズの筐体(横幅145mm×奥行311.5mm×高さ275mm)にPCIeボードを最大4枚搭載することで、Camera LinkやCoaXPressの画像入力ボードなどを選択して柔軟な構成が実現できます。

FV1420シリーズを使用する画像処理システムの構成例

FV2350シリーズを使用した画像処理システムの構成例

(画像入力ボードFVC07CLBと32点フォトカプラ絶縁I/OボードFV-II320をインストール)

Windows11搭載の新しいファミリー

今年2025年はWindows11への移行がいよいよ待ったなしとなる年です。

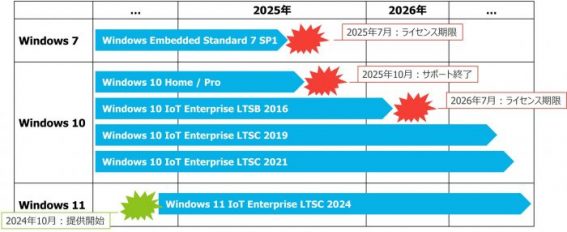

Windows10のコンシューマー向けのエディションであるWindows10 HomeとWindows10 Proのサポート期限が今年2025年10月に迫ってきています。社内のIT管理部門から生産ラインの装置についても原則Windows11に切り替えるように依頼されてお困りの方も少なくないのではないでしょうか。

また、Windows7の組み込み向けのエディションであるWindows Embedded Standard 7 SP1はMicrosoft社の定めるライセンス期限(当社からの出荷可能期限)が今年2025年7月に迫ってきています。旧来よりご使用の装置の完全互換機がいよいよ入手できなくなってしまいますので、これを機に最新OSへの切り替えをご検討の方も少なくないのではないでしょうか。

Windowsの各エディションのサポート状況

こうした状況を鑑みて、最新のWindows OSであるWindows11の組み込み向けのエディションのWindows11 IoT Enterpriseが昨年2024年5月22日にOEMデバイスメーカーへの提供が始まり、10月にサポートが始まったことを受けて、当社でもいち早くWindows11搭載機をお届けできるように準備を進めてきました。

FV2350シリーズは2024年12月に、FV1420シリーズは2025年3月にWindows11搭載の新しいモデルを販売開始しています。Windows11およびWindows10搭載の製品モデルは次表の通りです。

FV2340シリーズとFV2350シリーズのロードマップ

FV2340シリーズとFV2350シリーズのロードマップ

FV1410シリーズとFV1420シリーズのロードマップ

FV1410シリーズとFV1420シリーズのロードマップ

Microsoft社によるとWindows 11 IoT Enterprise は Windows 10 IoT Enterprise と同じ基盤上に構築されているとのことですので、互換性に大きな問題は無いように思われます。そうは言っても万が一のことがあってはいけませんから機能と性能の互換性評価を行っています。実際に行っているテスト項目の一部をご紹介します。

- 画像処理ライブラリ:ベンチマーク結果の比較など

- 当社I/Oボードまたは背面IOコネクタ:デバイスオープン、クローズ、信号ON/OFF、割り込み待ちなど

- 当社各種画像入力ボードまたは背面カメラポート:デバイスオープン、クローズ、パラメータ設定、画像取込など

各種デバイスの正常動作はもちろん、ベンチマーク結果もWindows10のモデルと誤差レベルの差(.NET Frameworkのベンチマークで約5%、C言語のベンチマークで約1%)しか無いことを確認できたことで、当社としても自信を持ってご提供を開始しております。お客様におかれましても安心してWindows11への移行を進めていただける状況が整っております。

今回のこぼれ話

今回、同じ装置のOS違いなどのベンチマーク結果を改めて注意深く比較を行ったことで、少しおもしろい現象を確認することができましたので、こぼれ話としてご紹介します。

Windows11などは64bit OSですが、32bitでビルドしたアプリケーションと64bitでビルドしたアプリケーションでは処理時間にどの程度の差が生じるかご存知でしょうか。

なんと、64bitの方が32bitのベンチマーク結果よりも、C言語でも約10%、.NET Frameworkでは約60~70%も高速な結果となりました。もちろん画像サイズやパラメータなどによって結果は変わりますので、全てのアプリケーションの動作が速くなるというと語弊がありますが、OSレベルの互換モードで吸収されると想像する以上の差が数字で示されると驚きがあります。

特に.NET FrameworkのGUIアプリケーション開発では、統合開発環境にMicrosoft社のVisual Studioを使用されることがほとんどかと思います。今一度、Visual Studioのビルド設定を見直してご自身のアプリケーションの処理速度を比較計測してみられると、ビルド設定の見直しだけで最新OSとCPUパワーを引き出すことができるかもしれません。

画像処理の実行環境としての最適化と開発秘話

上記のWindows11で行った評価項目は製品開発の最終段階に近いフェーズで行う内容です。すでに出来上がっているFV1420シリーズとFV2350シリーズのOS違いのモデルなので、比較的スムーズに進んだのでした。新規開発(例えばFV1420シリーズとして最初のFV1420-W10とFV1420-C10をリリースするまで)では、不具合を残したままリリースしてしまわないように、少しでも違和感があれば修正して再度評価を行い、注意深く注意深く進められています。

最適化の一例としてFV1420シリーズのCPUに関する開発秘話をご紹介します。

FV1420シリーズのCPUは第12世代でPコアとEコアの構成になった最初のCPUです。高性能コアのPコア(Performanceコア)と、高効率コアのEコア(Efficientコア)という2つの種類のCPUコアで構成されており、目的に応じて切り替えて利用するとされています。一般的にはヘテロジニアス・マルチコアと呼ばれる構成で、Intel社の呼称で言えば「ハイブリッドアーキテクチャ」です。複数の同じCPUコアで構成されていた第11世代までよりも、一般的なベンチマーク(PassMarkやCINEBENCHなど)では、性能が大幅に向上しているとされていました。

ところが、いざ当社の画像処理ライブラリでベンチマークを計測してみると、最初はそれほどの性能向上は見られませんでした。せっかくの第12世代CPUのスペックを使い切れていない状態ではリリースすることはできませんので調査が必要です。

当社の画像処理ライブラリは高速化のために、一つの大きな仕事を分割して複数のCPUコアで並列に実行する並列化が施されています。同じ種類のCPUコアで構成されているという前提であれば分割は等分で良いですが、異なる種類のCPUコアで構成されているときには高性能なPコアの仕事が終わっても低消費電力で性能を抑えられているEコアの仕事が終わっていないので待ち時間が生じてしまってスペックを使い切れていないのではないかと考えられます。

この仮説を検証するため、ソフトウェア開発のチームでは並列化の分割方法やソフトウェアレベルでの並列化コア数の設定を総当たりのように試し、またハードウェア開発のチームではUEFIで各CPUコアの有効無効の組み合わせも総当たりで試しました。

検証を重ねた結果、Pコアを優先的に使用して上記の前世代比での約1.7倍の高速化を実現できる設定を見出すことができました。現在販売中の製品にはこの設定が反映されています。

まとめ

画像処理装置はハードウェアではありますが、画像処理を実行するための環境として最適なものであるために、ハードウェアのエンジニアとソフトウェアのエンジニアが一丸となって、互換性の保証からパフォーマンスの最適化まで、最大限の配慮をもって丹念に開発しています。

今回のWindows11搭載モデルについても例外ではありませんので、画像処理システムのWindows11への移行に際しても安心してお使いいただける製品としてご提供しております。また、移行のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。

次回は、画像処理ソフトのライブラリ製品ファミリーのご紹介を予定しています。